学生园地

日新读书会 《大学》导读

今日导读师:

卞景,中国哲学博士,中国武术学院讲师。

《大学》原本是《礼记》第四十二篇,北宋学者程颐、程颢把它从中抽出,编次章句。《礼记》中记载:古人八岁入“小学”,开始学习洒扫应对,渐渐地学习“六艺”——礼、乐、射、御、书、数。十五岁之后就要学习“大学”了,即“修己治人,治国安邦”的大学问。

朱熹把《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》这四部书编在一起,简称“四书”,成为宋之后最重要的儒家经典。朱熹认为,“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。”可见,《大学》是学习儒家文化的重要入门典籍。

《大学》一书的核心思想就是儒家的“内圣外王”之道,又可以概括为“三纲领、八目条”,“三纲领”指的是“明明德、新民、止于至善”,“八条目”指的是“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。八条目之中,前五条目统属于“内圣”之道,后三条目则属于“外王”之道。

(一)三纲领

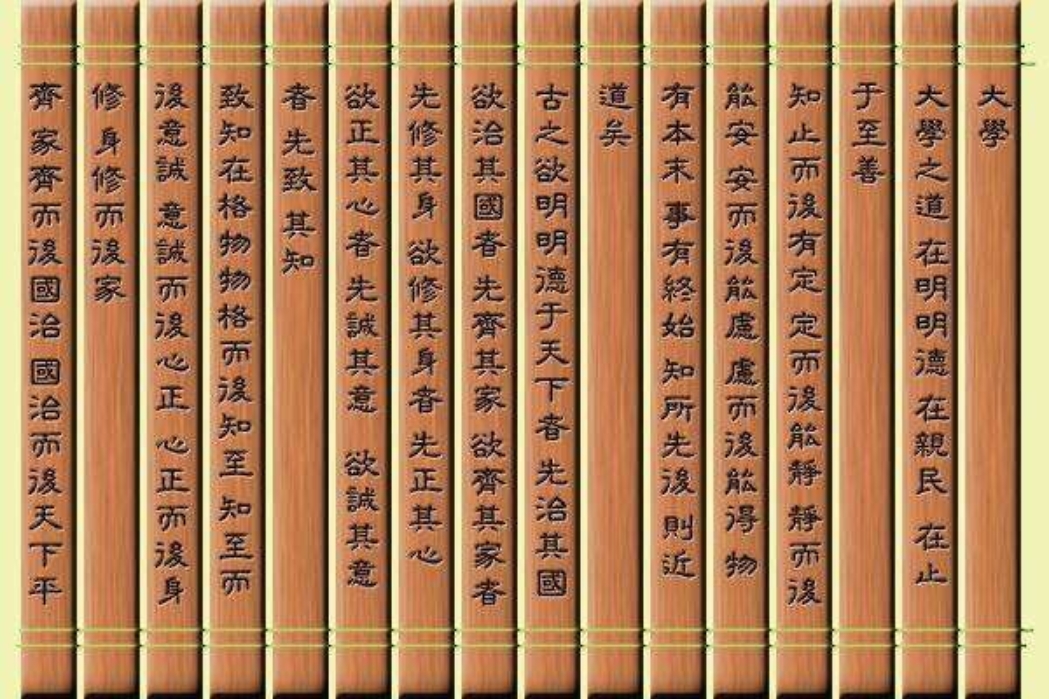

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

“明明德”、“亲民”、 “止于至善”是大学的三纲领。第一个“明”为动词,使明亮、发扬的意思,“明德”指人本身所具有的光明德性,“明明德”就是把自己光明的德性发扬出来。“亲民”,朱熹将“亲”解释为“新”:“新者,革其旧”,是革新之意。自身明明德后,还应推己及人,使别人也能够“去其旧染之污也”,使其“明明德”。“止于至善”,朱熹对“止”的解释是“至于是而不迁”,“至善”是最圆满、最高的善。“止于至善”即达到至善且永不动摇。

(二)八条目

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。此谓知本,此谓知之至也。

“八条目”可以从“修身”之处分为两部分,格物、致知、诚意、正心是修身的功夫、先决条件。齐家、治国、平天下是修身后所要达到的目标,是修身的外推过程:先推至家,再推至国,最终达到推至天下。经文中明确指出“壹是皆以修身为本”,即是说“八条目”中修身是根本。“修身”是由“内圣”通向“外王”的必经之路,在“八条目”中具有特殊的地位,它是格物、致知、诚意、正心功夫的落脚点,又是齐家、治国、平天下的始发点。

修身的起点是格物致知,朱熹认为“格”即“至” ,“物”即“事”,格物就是要穷究事物之理,须今日格一物,明日格一物,但也不是要遍求天下事事物物,而是指“积习既多,然后脱然自有贯通处”,获得认知上的飞跃。“诚意”是使意念真诚不自欺,就像人本能地“恶恶臭,好好色”一样。意是心之所发,人的意真实无妄才能摒除心之杂念,使心得其正。心正之后才能做好修身的功夫,自己修身完善,还要推己及人,做出事功,进而齐家、治国、平天下,正如孟子所说:“穷则独善其身,达则兼济天下”。